|

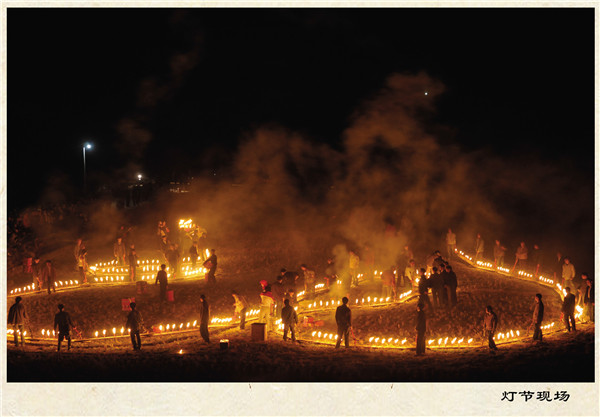

泰宁大源赤膊灯原称“火龙”,始于宋熙宁年间(1068-1077年)。相传为大源乡严氏先民自创的迎灯民俗。 赤膊灯是独特的龙形桥灯,因不用灯笼,所以叫“赤膊灯”。其形制与表演方式也与别处桥灯不同,别处是将灯桥扛在肩上或举在手上,而赤膊灯则是倒提在手上;别处桥灯用灯笼罩着蜡烛,赤膊灯的“灯”是“风吹不灭、雨打不熄”的特制蜡烛;灯的盏数也不一样,赤膊灯用六盏,其它桥灯则用四盏。赤膊灯的灯桥也更长,除了两头连接孔外,中间备有距离相等的6个插烛小孔。赤膊灯的制作颇有讲究,龙头、龙尾用上等硬木精雕细刻、髹漆涂饰而成;龙身由长2.6米宽、22厘米的杉木板凿孔制成,每户必备一板以供用时连接。蜡烛则归一户世袭传承人按祖传秘方配料制作而成,出龙日每户6支,由族长统一分发。 上大源、下大源各有一条,分别为公龙和母龙。公龙龙头插齿烛7支属阳,肩烛4支,取四季顺利之意,合起来11支,寓意新的一年一切从头开始;母龙龙头齿烛6支属阴,肩烛4支,寓四季发财之意,合起来10支,是十全十美之意;龙身木板两端各插一束香,两排分插6支烛,寓六六大顺之意;龙尾插9支烛,寓长远长久、长发其祥之意;龙肩插书有“圣令”字样小红旗一面,意为奉“天帝旨决”视察民间。 大源赤膊灯在每年正月十四、十五日出灯,届时,以起灯锣鼓为号,锣鼓一响,村民们扛起自家的灯桥,到指定地点串联。龙头在前,龙尾在后,龙身由数十户村民的灯桥组成,龙身串联的先后顺序按先前抓阉而定。迎灯队伍排列有序,武乐居前:大鼓、大锣、大钹,铿锵开道,营造狂欢气氛;跟随其后的是文乐:二胡、唢呐、笛子等,吹奏出优雅悦耳的曲调,营造出河清海晏的盛年气氛。起灯令下,大家点燃蜡烛,在锣鼓鞭炮声中起灯出游,龙灯在田间、村间,以及各家门前游走,所到之处鞭炮香烛相迎,祝福之声不断。闹灯到夜深,最后在大坪排成 “福”字、“寿”字造型,祝福所有人在新的一年里快乐健康,万事胜意,游灯在一片喝采欢呼声中结束。 一年一度的迎灯活动,包含了先民火崇拜的遗存,也寄托着村民祈求风调雨顺,五谷丰登,祛灾纳福,保一方平安的美好愿望。2010 年,大源村获称“中国历史文化名镇名村”。2009年5 月,泰宁大源赤膊灯入选福建省第三批非物质文化遗产名录。(三明市委宣传部 供图)

赤膊灯祭祖活动。(童扬 摄)

赤膊灯舞灯活动。(童扬 摄)

赤膊灯舞灯活动。(童扬 摄)

赤膊灯舞灯活动。(童扬 摄) |