|

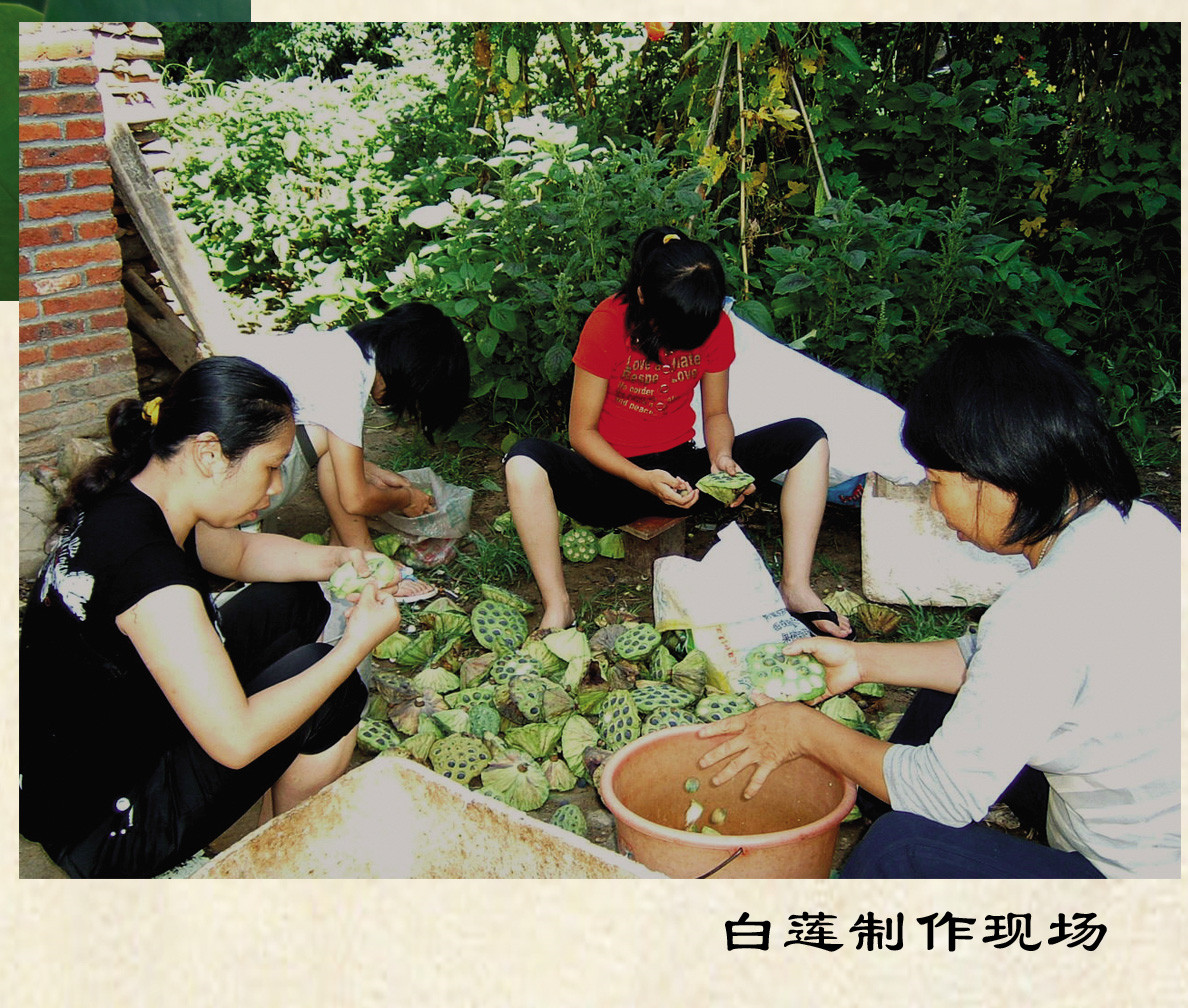

建宁通心白莲出现于五代后梁龙德元年(921年),当地莲农已在金铙山报国寺前建有白莲池,栽培、制作建宁通心白莲。 大凡一件美丽的物种,后面都有一个美丽的故事。相传古时建宁县西门外有一个后生,名叫李直,父母早逝,一人度日。一天,李直到建宁最高的铙山去砍柴,因口渴找水喝,他顺着山窝走去,找到一股清泉,李直喝完水,正要往回走,忽然看见泉水边有一枝粉红色花朵很是好看,他从没见过,就小心地把它连根带土挖了起来,带回家种在屋旁荒塘。说也怪,这花很快长成了一片,把池塘塞得满满当当。入夏,李直见这些花结出了一个个像蜂窝状的绿球果,他剥开果壳,见果肉白嫩,尝一尝,一股清甜沁入心怀。李直高兴极了,忙把它分给乡亲们尝尝鲜。从此,莲子在建宁西门外扎下了根,李直和乡亲们开了99口莲塘,通通种上莲子,至今这99口莲塘所产莲子仍是建莲中的上品。 建宁通心白莲制作枝艺的主要特征是手工制作。工艺要求精细,工序一道扣一环,机器无法代替,制作者手脚必须灵活,剥制轻巧,不伤莲肉,基本上是由18-40周岁的女性来完成,一天只能制作20来斤,且几道工序必须在当天完成,以保证成品的新鲜度。建宁通心白莲制作技艺原先是家庭传承为主,后逐步发展到家乡传承,市场化后才进入集约化传承。随着现代科技的发展,剥制机械的出现,通心白莲的机械化生产降低了成本也提高了效率,手工制作的就越来越少了。1959年,北京举行建国十周年庆典,上级指示中央苏区县建宁派1名代表晋京。为表达老区人民对毛主席当年亲手挖过塘泥的感恩之情,建宁特意请了10名17、8岁的少女,清晨采摘西门建莲,赶在上午用玉牙咬莲壳、剥好、焙干,从中精选10斤,由红军时期的县儿童团团长之弟肖瑞兰为出席建国十周年的观礼代表,带上建莲晋京,代表老区人民情怀,呈送给毛主席。2009年5月,建宁通心白莲制作技艺入选福建省第三批非物质文化遗产名录。(三明市委宣传部 供图)

分拣 |