|

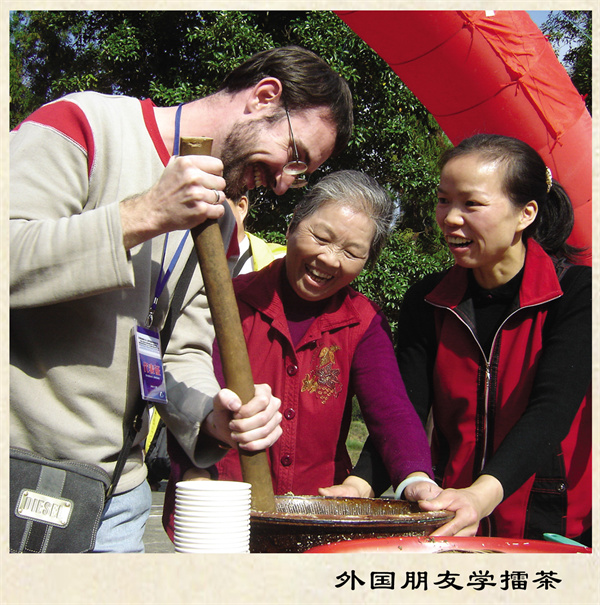

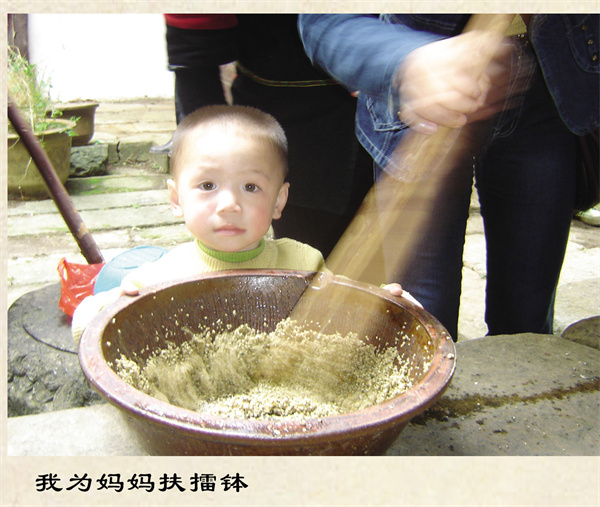

宁化客家擂茶简称宁化擂茶。在隋唐之世,建县之前宁化是一个偏僻、闭塞,人烟稀少的地方,由于森林茂密,气温湿热,瘴气与毒虫、野兽时常威胁着人们的生产、生活。为了生存与发展,他们就地采集了一些具有药理作用的青草药,经洗净、切碎、擂烂,制作成擂茶饮用,既能治病又能解渴,食疗与茶饮兼而有之,从而使擂茶得以在客家地区流传下来。 制作擂茶的工具并不复杂:口径约40厘米陶制擂钵一个、用樟木或油茶树干做的擂持一根。擂茶制作过程却有些讲究,首先要明确煎擂茶的目的与出发点,同时还要考虑季节、时令,确定用哪些青草药,然后将青草药切碎,并将其与茶叶、油、盐等同时放入擂钵中,擂者坐下,双腿夹住擂钵,手握擂持,频频擂捣、旋转,要将擂钵内的东西擂成稀泥状,称之为“茶泥”。与此同时,锅里烧水,各种配料,如花生仁、绿豆、赤豆、玉米、粉干、瘦肉、猪小肠等数十种,有选择地放入锅中,煮熟后,再将擂好的“茶泥”倒入锅中搅拌,再放入一些葱花、芹菜等佐料,密闭片刻,于是这钵擂茶就大功告成了。 另外还有一种较为简便的擂茶,只要几片茶叶、加少许青草药、油、盐,擂成茶泥,用沸水冲泡即可饮用、治病。擂茶不但有解渴、治病的功效,也是联络亲情,加强人际间情感交流的桥梁,早已成为宁化客家人生活中不可或缺的文化现象。 将乐是客家擂茶文化的重要传播地。据史料记载,从东晋以来,中原百姓先后大规模南迁入闽,他们带来了丰富多彩的中原文化和民俗风情,被誉为“客家饮食文化奇葩”、“中国古代茶文化孑遗”的将乐擂茶就是中原汉人南迁带入并留传至今的饮食习俗。 2009年10月,福建博物院考古研究所在将乐县玉华村发掘了横窠岽、火烧岭和廖厝山烧制擂茶器具窑址;在玉华村牛角窠和古镛、安仁、白莲及南口等乡镇调查时发现了不同时代制作擂茶器具的窑址。这一考古和研究发现,创立了将乐擂茶历史从五代时期至当代发展的完整链条。现今将乐这一传统习俗已渗透将乐人日常生活的方方面面,造屋乔迁、婚姻喜事、生日寿诞、开业庆典、欢庆佳节等等,都要宴请擂茶,以款待佳宾。无论身处乡野,还是居住闹市,擂茶的影子可以说无处不在。 将乐擂茶一般为清水擂茶,基本上采用茶叶、芝麻、花生等生料,以及青草药擂制,即擂即用,讲究鲜美。擂茶配方种类繁多,有养颜美容型、清凉解毒型、去滞消食型、补中益气型等。将乐擂茶在制作过程中加入了天然的中草药,具有多种保健功能,常饮擂茶具有强身健体,延年益寿之功效。擂茶元素属于五谷杂粮系列,是当今社会最盛行的一种饮食文化,擂茶产业具有良好的市场发展潜力,擂茶具有较高的经济价值。 将乐擂茶与台湾擂茶同出一源,均属于客家擂茶系列。擂茶文化可以作为海峡两岸文化交流的纽带,对于增强台湾同胞对两岸民族同根、文化同源的认同感和归宿感;增进客家乡亲的联谊,促进两岸民众的进一步往来和交流具有积极的作用。1992年8月,将乐县举办了有史以来最大规模的“擂茶节”,400多名海内外嘉宾出席了擂茶盛会;2006年起举办每年一度的擂茶风情展演大赛。2007年,将乐投入600万元,在日照东门擂茶广场建造了口径11.8米,高3.98米的巨型铜雕擂钵,2008年被上海大世界吉尼斯总部确认为世界“最大的擂茶钵”。 将乐擂茶是中国清水擂茶的一个显著代表,是客家擂茶文化的缩影,对于研究中国擂茶文化的传播和发展具有重要的历史、文化和科学价值,在整个客家擂茶文化的传承和发展中占有重要地位。2008年、2011年、2014年将乐县三度被文化部授予中国民间文化艺术(擂茶)之乡。2007年8月,福建客家擂茶制作工艺(宁化客家擂茶制作工艺、将乐擂茶制作工艺)入选福建省第二批非物质文化遗产名录。(三明市委宣传部 供图)

将乐擂茶代表性传承人黄秀凤(左3)在央视综合频道“生活早参考”录制现场

将乐县《客家擂茶谣》代表三明市圆满完成世界客属第24届恳亲大会开幕式文艺晚会演出任务

将乐县2011年海峡两岸客家擂茶文化交流会现场

将乐县2013年海峡两岸客家擂茶文化交流会开幕式——百人擂茶表演

将乐县主题为“我是擂茶小传人”的第五届擂茶风情展演大赛现场

|