|

尤溪南芹小腔戏,因源于江西,故又称“江西戏”,清嘉庆年间(1796—1820年)几经跋涉传入尤溪县南芹村,因唱皮黄曲调,主要行当角色用小嗓行腔,故通称为“小腔戏”。 小腔戏唱腔曲调以西皮、二黄为主,吸收梆子腔、道士腔和民间小调,根据不同剧目的剧情需要,选用不同的唱腔曲调,唱词以七字和十字齐言句为基本格式,也有五字句。演唱中,常加入“啊”“呀”“唉”“咿”等虚词衬字,道白以中州韵为主,杂以方言,谓之“土洋腔”。行当齐全,分“四门九行头”:四门即生、旦、净、丑;九行头即小生、老生、正旦、青衣、老旦、花旦、乌净、红净、丑。生、旦均用小嗓演唱,其余用本嗓。表演程式有“大花平天,二花平眉,挂须平鼻,小生平肩,小旦平乳,三花平肚脐”等规范要求。小腔戏班人员很少,有“16把椅”之称,即前台演员10人,后台乐队6人,伴奏以京胡为主,其它乐器有大鼓、二胡、三弦、月琴、唢呐、大小锣、大镲。演出服装除主角比较华美外,其他角色的穿戴都十分简单,色彩以黑红为主,有的直接把彩旗或农村主妇用的围裙拿来做披风、裙子。表演动作带有木偶表演的痕迹,不少动作直接来源于生活。常演剧目称“十八棚头”,如《下河东》《下南塘》《双救驾》《乾坤配》《青石岭》《天门阵》等,还有 《拾玉镯》《游龙戏凤》等一批小折戏。 清末民初,小腔戏进入全盛时期,近30个戏班巡演于沙县、永安、大田、明溪等地。至50年代,南芹小腔戏业余剧团正式成立,除原有传统剧目外,还移植上演了《十五贯》《逼上梁山》《春草闯堂》等剧目,组织多次演出或参加县乡举办的文艺调演。尤溪全县共办起了20个小腔戏班,每逢春节或重大喜庆日子自演自娱,间或到邻村走亲义演。2007年8月,尤溪南芹小腔戏入选福建省第二批非物质文化遗产名录。(三明市委宣传部 供图)

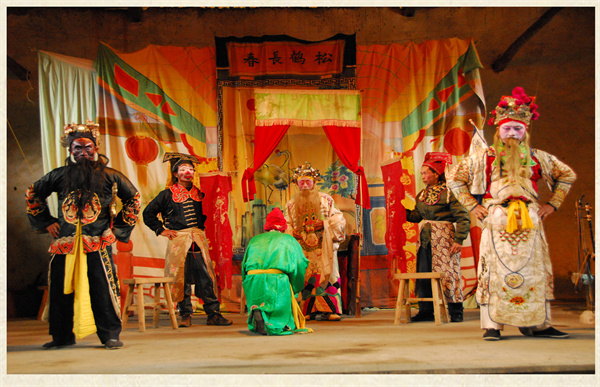

经典扮相

南芹小腔戏传统剧目表演

|