|

沙县肩头棚,也称肩膀戏,发端于清朝末年。《沙县志》记载,清宣统年间,沙县民间戏剧十分活跃,各戏班竞相演出,时有“玉枕轩”领班连细狗别出心裁,创造了一种小孩站在大人肩膀上表演的戏剧,以此流传下独特的艺术表演形式。 肩头棚由5、6岁小孩站在大人的肩膀上表演,小孩负责演唱和手部、头部动作,行当分工一般有小生、小旦、小丑,号称“三小”;大人肩托小演员,负责台位变换和脚部动作,上下两人配合默契,浑然一体。肩头棚唱腔多为民间曲调,常用的有花鼓调、补缸调、小放牛等,后来也吸收南词和土戏的音乐曲调,如南词北调、二簧、西皮等,《南词曲》有南词头、正韵、北调、南词等调;《西皮台》有上小楼、新八板、谢水仙、新金中汉、延平板、老金中汉、露台串、老八板、西皮串等曲调,使唱腔更加丰富。乐师们按照工尺谱演奏,乐器有京胡、二胡、三弦、月琴、笙、笛等;打击乐有硬鼓、大锣、小锣、大钹、二钹、木鱼、打板等,锣鼓经与京剧近似。主要剧目有《花子过关》《小放牛》《补缸》《四郎探母》《平贵别窖》等,表演剧目有传统的《小放牛》《补缸》《花子过关》《姑嫂打渔》《卖草垫》等,新编剧目有《猪八戒巡山》《济公扮新娘》《八仙聚会小吃城》等。 肩膀戏班有一定规模,每台戏都有三、四组到五、六组演员,轮番上阵表演,再加上鼓乐队和备用的替换大人演员,人数不少。肩头棚的特点是演技奇特,唱腔动听,形态逼真,表演细腻,戏路宽广,不拘演出场所,还不分朝向,前后左右的观众均可一览无遗,即便在行进途中,也是一路鞭炮齐鸣,气氛热烈。此时,小演员就可双腿跨在大演员肩上,双手抱住大演员的脑袋,稍事休息,大演员则在胸前抓住小演员的腿,两人一路聊天。 近年沙县肩膀戏剧团经常外出巡演,广受欢迎。2001年除夕,沙县肩膀戏剧团应邀参加澳门“万家喜庆贺蛇年”开幕式表演,时任澳门特别行政区长官何厚铧兴致勃勃地观看了演出,当地媒体认为,肩膀戏是一种高难度的特别戏种。同年下半年,沙县肩膀戏剧团新剧目《猪八戒巡山》参加中国第五届民间艺术节,荣获金奖。2005年10月,沙县肩头棚入选第一批福建省非物质文化遗产名录。(三明市委宣传部 供图)

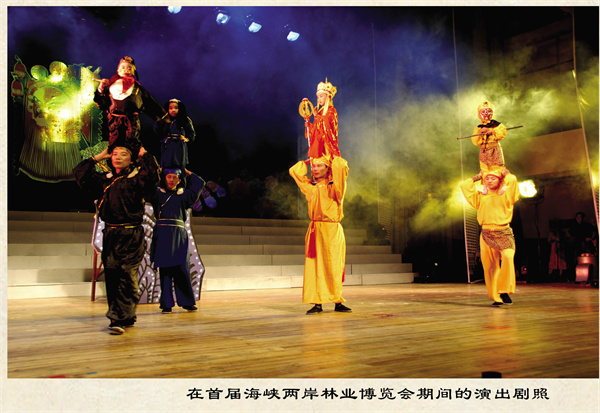

第五届海峡两岸林业博览会开幕式演出

肩头棚《八仙汇聚小吃城》在上海豫园演出

在《同一首歌》舞台上表演

|