|

永安大腔戏起源于元末,形成于明代中期,是弋阳腔的一个流派,缘其特有的原始古朴戏曲艺术体系,成为全国独一无二的山区戏剧剧种。 元泰定二年(1325年),福建永安青水乡丰田村熊氏族人到江西石城宗祠祭祖,向当地艺人学习弋阳腔杂戏并带回了很多剧本,回村后融合当地乡音乡调、音乐、戏剧、宗教、木偶等成份产生了大腔声腔,继而创立了大腔戏班。大腔戏既保留杂戏本体、优势、特点、风格,又不失艺术精华。唱腔为曲牌连套体,字多腔少,因是“大锣大鼓唱大戏,大嗓子唱高腔”,故称大腔戏。大腔戏器乐“不被管弦、锣鼓助节”,“一哒启音、全乐齐奏”,锣鼓过门,没有丝弦伴奏,其音乐为“唱、帮、打”三个部分有机结合,主要乐器有哒、大锣、小锣、大鼓、板鼓、钹、唢呐等7大件,既有音乐“其节于鼓、其调于喧”,亦有“紧板、慢板”风格。具有“错用乡语、顺口而歌、改调而歌、随心令”等个性,保留“徒歌与帮腔”演唱形式,以“向无曲谱、兴沿土俗、以一人唱而众和之、曲牌联套体、滚调”结构等共性特征,演出有“字多音少,一泄而尽,一人启口,众人帮腔”,“前台演唱,后台帮腔,一人成声、众人相和”的特色。行当分“五大类”生、旦、净、末、丑;“九行头”即正生、小生、副生、老生、占生等;“九大名旦”有正旦、小旦、老旦、花旦、夫旦、占旦、大花、二花、三花;“四门”等,此外还有老旦和贴旦,分别用20个大脸谱40个小脸谱,各尽其妙。 “儒巾、须套、生巾帽、五阔衣”是大腔戏的象征性明代服饰。化妆“红、黑、白”三色,挂上别具一格的"须套",即可登台表演。戏台构造“三青宫”(杉、竹、梅和春花)“三青一剪”拱门和对联,陈设“一桌二凳一桌帏”。戏班一般由20人组成,传承技艺“以师带徒、言传身授”世代相沿。大腔戏的传统剧目有一百多个,常演的有《白兔记》《金印记》《中三元》《葵花记》《取盔甲》《黄飞虎》《破庆阳》《三代荣》《合刀记》《白罗衫》《月台梦》《卖水记》等。 丰田村的大腔戏班除自娱自乐外,还常在村里的迎神赛会、祭祖和节庆活动中演出,几百年间从未中断,随着熊姓家族部分成员向周边地区的迁徙,大腔戏传播到了大田、尤溪、沙县等地。由于大腔戏的表演动作、舞台调度、舞美形式等都属于明代戏剧的珍贵遗存,是中国戏曲史、文化史、社会生活史研究的第一手重要资料。2006年5月,永安大腔戏列入首批国家级非物质文化遗产名录。(三明市委宣传部 供图)

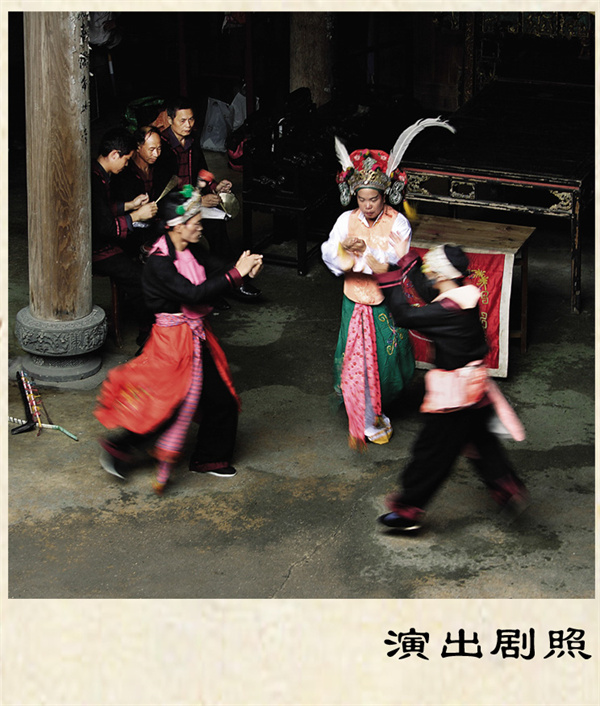

剧照

剧照

大腔戏传承人熊德钦(前1)接受中央电视台《新闻中心》采访演唱大腔三音歌。(邱荣贵 摄)

邢承榜(左1)参加大腔戏《白兔记》(将军打猎)演出。饰演小将军。(邱荣贵 摄)

邢承榜(左1)接受中国中央电视台《新闻中心》采访,介绍大腔戏。(邱荣贵 摄)

中央电视台拍摄大腔戏后台演奏。(罗健 摄) |