|

泰宁梅林戏俗称土戏。清乾嘉(1775-1820年)年间,徽调经江西、浙江传入泰宁,与当地方言和民歌小调、道教音乐相融合,形成了独特的地方剧种。 梅林戏的唱腔以皮簧、拨子、吹腔为主,此外还有南词北调、弦索、徽州词、浙江调、四平调、青板、小调等,道白用当地官话。梅林戏行当齐全,角色配套,具备严格鲜明的戏曲程式,有“五门十七行头”之说,“十七行头”即正生、副生、小生、老生、娃娃生、头梁旦、二梁旦,三梁旦、花旦、金榜旦、茶盘旦、彩旦、老旦,大花、二花、三花、四花。伴奏乐器分文乐和武乐两类,文乐包括京胡、二胡、三弦、月琴、琵琶、扬琴、唢呐、竹笛等,武乐包括大鼓、大平鼓、京锣、小锣、大小钹等。其表演风格古朴粗犷,唱、做、念、打都具有鲜明的个性。表演中有类似古时“娱神”和提线木偶的科介动作,还有“耍獠牙”“叶火变裙”“变脸”“耍叉”“挺僵尸”“下高台”等众多的传统特技。梅林戏有传统剧目330多个,已收集记录的剧本有130多个,经整理上演的较好传统剧目包括《飞龙带》《蓝腰带》《鸳鸯带》《雌雄鞭》等30多个。 梅林戏在泰宁流传广泛,无论大小节庆、乡村庙会、婚丧俗事,无不请来梅林戏班演出。随着岁月流传,梅林戏逐步从泰宁向邵武、顺昌、光泽以及浙江温州、江西石城、黎川、广昌等地辐射,早期盛行的演出班子有“四季班”“火贤班”和以后相继成立的“福顺班”“福善班”等专业戏班,演出剧目达800 多个。 近年,泰宁梅林戏在外演出享誉颇多,其中,1992年6月,梅林戏剧团《贬官记》在泉州参加“全国优秀剧目展演”,获“天下第一团”称号;2004年5月,梅林戏《冤家》在山东“国际第二届小戏艺术节”获得银奖;2007年6月5日,泰宁县梅林戏剧团首次晋京展演,表演的传统折子戏《背子赶会》惊艳京师。 梅林戏至今仍较好地保存徽派的艺术特征,对于研究徽派艺术,追溯徽派艺术原形,探寻中国戏剧史等方面,是不可多得的实物资料。2006年5月,梅林戏被列入首批国家级非物质文化遗产名录。(三明市委宣传部 供图)

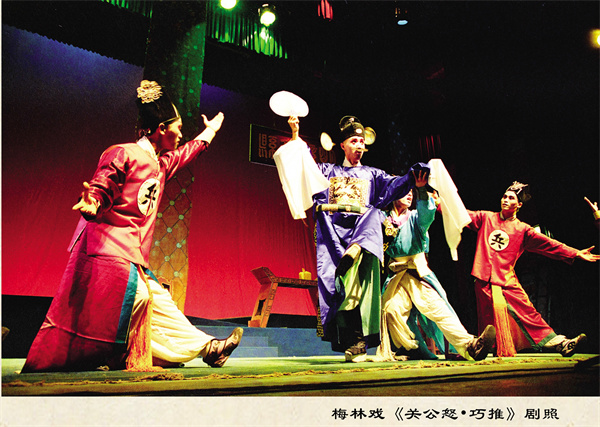

《关公怒·巧推》剧照

《邹应龙》

《花蕊夫人》

丹霞节《邹应龙》

梅林戏《关公怒·马踏》剧照

梅林戏《关公怒·巧推》剧照

梅林戏传承人黎秀珍(左二)1992年参加全国“天下第一团”优秀剧目展演自编自导自演的《贬官记》中扮演郑则清获文化部优秀剧目、优秀编剧、优秀表演奖。(黎向前 摄)

泰宁梅林戏剧照

黎秀珍(右一)带领梅林戏传承班女学员进行科步训练。(刘贤健 摄) |