|

杂剧作场戏又称丰场戏、阔公戏,是宋代南方杂剧遗存形态。 大田作场戏古已有之,由廖、余两姓传入朱坂村,与当地社神阔公信仰民俗相给合,从祈神、练场、小试、大试到开场,保留了古代宗族仪式戏剧规制,其组织结构、传承体制、表演形式、音乐唱腔等方面都具有明显的古代杂剧风格。 朱坂丰场戏特别引人注目的是“啰哩”伴唱队形式,即开演时,由16名廖、余两姓弟子轮番列坐台的左右两侧,以八字式排开,负责演出间齐唱“啰哩嗹”,为台中演员帮腔。这种杂剧“啰哩伴唱队”,是中国戏剧独一无二的戏剧伴唱,它的出现可谓是古杂剧遗存下来的一道亮丽的风景线。还有一点是剧中人物角色是以世袭制度来传承的,这种人物角色的家族世袭制度在中国则仅见于朱坂之“丰场”制度。 朱坂丰场戏共有十三场。一、田公坐场。戏剧祖师田公受邀镇台;二、阔公请神。阔公应邀请佛为地方祝保;三、判官监察。判官受命监察,判注福禄;四、鬼将临凡。鬼将临凡,驱邪禳灾;五、金花银花。二仙唱曲祈福;六、姆婶游春。阔公夫人与弟媳游春;七、招财朱坂进宝。二神奉命为朱坂村民招财进宝;八、阔公赏春。阔公与夫人饮酒赏春;九、巫婆降神。阔公骂场教训夫人;十、道士建醮。龙虎山道士建醮,请神祗为地方解难;十一、明君天子。宰相奏曰阔公治民有方,天子下令褒奖;十二、阎浮考察。阎王视察阴阳,惩恶扬善;十三、回回进贡。外邦朝贡。朱坂作场戏原为10年举行一次,后经廖、余两姓协商改为5年一祭;清代以来,为避免作场戏之单调乏味,延请民间戏班穿插演出,形成“一齣丰场一齣戏”的形式,此俗延至今日未变。 永安槐南作场戏也称张大阔公戏,缘于北宋年间(约770-780年)来槐南定居的何氏和相继而来的黄氏先祖传承下来的一种传统戏剧。最初的作场戏是何姓家族春节祭拜张大阔公的礼仪,后何氏和邻近的黄氏也来共同参拜,形成了何氏、黄氏、吴氏三支姓氏共襄的宗教信仰仪式。 槐南作场戏唱腔部分采用真假嗓结合演唱,其他如民歌、俚曲、吟诵调等音乐均唱以真声,舞台语言官话、方言各半。戏班由人物扮演者、啰哩嗹队和乐队组成。演出前由场师或道士引导演职人员绕村巡游,称“游场”,后在锣鼓伴奏下绕台三匝,叫“绕场”。何、黄、吴三姓弟子扮啰哩队分列舞台两侧,逢神格人物上场则高唱“啰哩嗹”帮腔。演出内容包括迎场、请神、祭祀、摆供、作场戏等活动,可以看到仪中演戏,戏中演仪,仪即是戏,戏即为仪的这样一种仪戏难分、戏仪交融的宗族宗教戏剧形态。 槐南作场戏保留剧目共有27个场句,分别为太白金星、土地来临、大熟千里、五方符使、伏魔关圣、驱邪赵帅、真武发令、判注福禄、大魁天下、阔临富贵、引子来临、左金童、右金童、金花小姐、银花小姐、师掌乡闾、释传觋习、释示经点、嫂说道情、金童随身、玉女亲往、观音下凡、中海龙王、东海龙王、西海龙王、北海龙王。 分为9场演出,各场演出具有相对的独立性,以各神灵或人物赴槐南戏场为中心,或受邀作为场主请神,或为地方祝保,或来玩赏,或来祈福等。 杂剧作场戏为福建史上宋杂剧提供了原生态的活态参照物,并填补了中国戏曲史之宋杂剧研究的缺失与空白。2021年5月,杂剧作场戏入选国家级第五批非物质文化遗产名录。(三明市委宣传部 供图)

大田杂剧作场戏——回回进贡剧照

大田杂剧作场戏剧照

大田杂剧作场戏啰哩队

演出面具平时必须供奉在庙宇

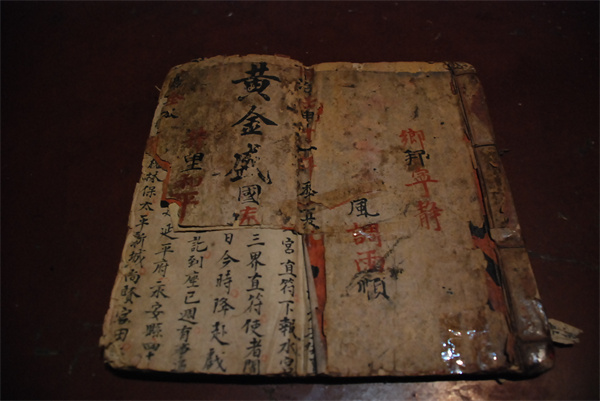

永安张大阔公做场戏唱本

永安张大阔公做场戏面具 |